WAS IST TRANSFORMATION FICTION? (UPDATED)

Als Künstler*in ist man gut beraten sich einen möglichst offenen Zugang zur Welt und ihren vielfältigen Absonderlichkeiten zu bewahren. Denn so manches ungeahnte Potential schlummert gerade dort, wo die Meisten nicht suchen würden. Leider beinhaltet das manchmal auch Bereiche die allzu leichtfertig in der schmuddeligen Sex und Fetisch-Schublade verortet werden, weil sie a.) die Kritiker dorthin gesteckt haben, oder sich b.) die vermehrt triebhafteren Fans das Ganze unter den Nagel gerissen haben. Dabei steckt oft mehr dahinter als man glauben würde.

Furries zum Beispiel entsprangen den ersten Anime und Manga-Bootlegern in Amerika, einem reichhaltigen Fandom von Comik, Cartoon und Fantasy-Enthusiasten mit einer Vorliebe für schräge anthropomorphe Charaktere. Der Kult um diese kuschelfreudigen Cosplayer ist nicht neu. Er lässt sich auf die 70er und 80er Jahre zurückdatieren und hielt schon damals Einzug in diverse Science-Conventions. Die damals noch verhältnismäßig kinderfreundliche Bewegung wurde aber zunehmend von jenen Mitgliedern der Szene vereinnahmt, die darin einen Fetisch sahen und glaubten unter dem Deckmantel ihrer "Fursonas" anonymen Sex haben zu können.

Manche der Entwicklungen hatten durchaus ihre Berechtigung - die damals noch schief angesehenen LGBTQ-Gemeinde zum Beispiel profitierte sehr von den Furries - aber die anhaltende Sexualisierung brachte die Szene auch zunehmend in Verruf. Eine lose Gruppe welche sich dem entgegenstellen und wieder die "alten Werte" vertreten wollte, formierte sich unter dem Namen Burned Furs. Sie wurden jedoch ihrerseits von Mitgliedern der Community vereinnahmt, die zutiefst prüde und homophobe Ansichten vertraten, was letztlich zu ihrem Scheitern führte. Mit dem Internet kamen neue Wege auf die Szene zu vernetzen und sie wuchs zu einer Größe heran, die genügend Raum zur Entfaltung beider Seiten des Spektrums ließ. Näheres in Frederik Knudsen's Down The Rabbit Hole-Video:

Transformation Fiction

Anfang/Mitte der 1990er gründete der österreichische Webdesigner Thomas Hassan das welterste Archiv für Transformation Fiction (oder kurz: TF), das Transformation Story Archive. Geschichten in denen es um Menschen ging, die sich in Tiere verwandelten, geschrieben von Amateuren. Obwohl die Seite durchaus auch sexuelle und kontroverse Inhalte besaß, ging es vornehmlich darum die Fantasie zu beflügeln, Verwandlung erfahrbar und den damit in Verbindung stehenden Wechsel der Perspektiven begreifbar zu machen. Hassan's Archiv bildete einen großen Anreiz vor allem für die Transgender und Furrie-Gemeinden. Letztere ließen sich stark davon inspirieren, brachten sie die TFs doch ihrem Traum, sich tatsächlich einmal in ihre Fursonas verwandeln zu können, ein gutes Stück näher.

Der Erfolg des Transformation Story Archive blieb auch der damaligen österreichischen Regierungspolitik nicht verborgen. Jörg Haider von der rechten FPÖ nannte die dort frei einsehbaren Texte "Degenerierte Kunst" und sprach sich 1998 für ein Verbot aus, woraufhin Hassan die Seite schleunigst auf einen amerikanischen Server verschob. Ihrem Erfolg tat dies aber keinen Abbruch!

Die im Jahr 2000 gegründete Seite DeviantArt bot jungen Amateurkünstler*innen eine perfekte Plattform um ihre Kunst einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Wovon auch die TF-Szene reichlich Gebrauch machte. Seitdem wurden unzählige TF stories, Fotomontagen, Zeichnungen, Bilder und Comiks auf DeviantArt veröffentlicht. Es folgten viele weitere Seiten wie Transfur, Doc's Lab und Fur Affinity.

Leider lässt sich auch hier eine zunehmende Übersexualisierung feststellen. Die Betreiber der Seiten scheinen aber aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt zu haben und stellen Optionen zur Verfügung die es leichter machen entsprechendes Material herauszufiltern. Doc's Lab bietet in seiner Suche zum Beispiel ein Ratingsystem an: PG (für Jugendliche geeignet), R (für Erwachsene) und X (Hardcore). In FurAffinity kann man zwischen SFW (Save for Work) und NSFW (Not Save for Work) umschalten.

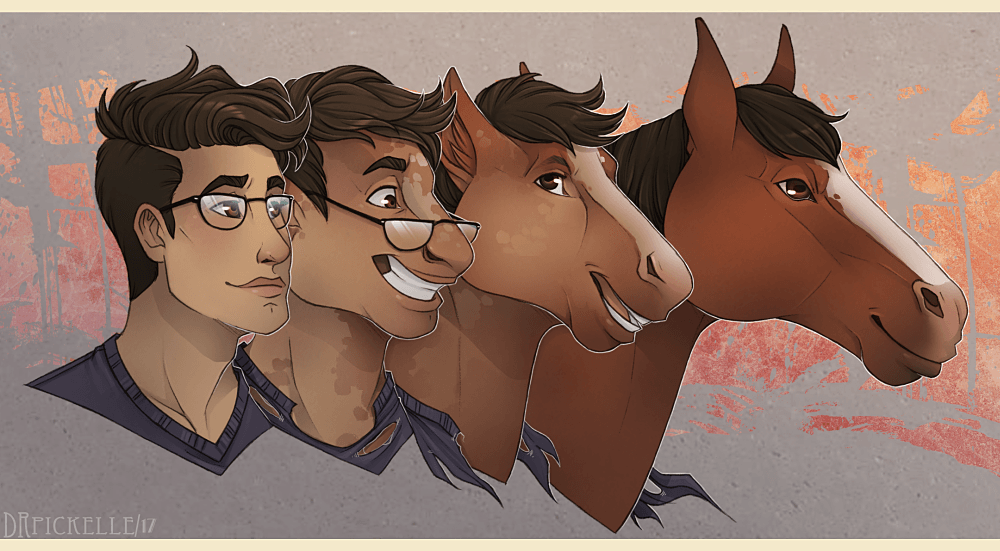

(C) drpickelle

TFs im Lauf der Geschichte

Geschichten über anthropomorphe Wesen und Personen die sich in Tiere verwandeln gab es schon immer. Vor allem im antiken Griechenland erfreuten sie sich größter Beliebtheit. Man denke nur an die Eskapaden des Zeus, der sich in einen Stier verwandelte, um der schönen Europa nahe zu sein. Oder die Gefährten des Odysseus, die auf der Insel der Zauberin Circe in Schweine verwandelt wurden. Manche Geschichten wurden zu Beginn des 1. Jahrhunderts in Ovid's Metamorphosen festgehalten, in dem sich auch eine frühe Form des Werwolf-Mythos findet: Arkadenkönig Lykaon setzt Zeus das Fleisch eines Gefangenen vor und wird zur Strafe in einen Wolf verwandelt.

Im Mittelalter verband man mit Verwandlungen finstere Mächte. In Märchen stellten sich häufig eine Art Strafe, einen Fluch, aber auch eine Form von List dar. Später dienten Verwandlungen auch als Metapher für soziale und politische Themen, wie in Franz Kafka's berühmter Geschichte über Gregor Samsa, der eines Tages als riesiger Käfer erwacht und von seiner Familie versteckt wird wie ein Schandfleck. Oder Michail Bulgakow's Erzählung Hundeherz, die eine zynische Satire auf den "neuen sowjetischen Menschen" darstellt. Im 20. Jahrhundert hielten TFs auch Einzug ins Science-Fiction und Horrorgenre. Insbesondere der Bodyhorror-Aspekt der Verwandlung bildete beim Publikum ein großes Faszinosum: Der tragische Verlust der Menschlichkeit und die Wandlung zum Monster.

1923 erschien Der Hund von Florenz, ein Roman des österreichisch-ungarischen Schriftstellers Felix Salten, der schon eine etwas optimistischere Geschichte erzählt. Sie handelt von einem jungen Mann der sich mithilfe eines magischen Rings in den Hund des Erzherzog Ludwigs verwandelt, mit dem er nach Florenz verreist. Das Buch diente als Inspiration für den 1959 erschienenen Disney-Klassiker Der unheimliche Zotti dessen Handlung in die Staaten verschoben wurde und nur lose an Salten's Roman anknüpft. Über die kommenden Jahre wurde die Verwandlung ein zunehmend beliebtes Instrument für Komödien und Cartoons, fand jedoch auch weiterhin in dusteren Filmen wie Die Fliege oder American Werwolf noch Verwendung.

Der Reiz der Transformation

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt unsichtbar zu sein und dorthin zu gehen, wo einem sonst der Zutritt verweigert wird. So in etwa scheint es sich mit jenen zu verhalten die sich vorstellen, sie verwandelten sich in einen Hund oder eine Katze oder ein Pferd. Sie begeben sich in eine Welt in der sie als Menschen sonst keinen Platz haben, mit dem Unterschied, dass ihnen dort auch als Teil dieser Welt begegnet wird. Es ist eine Form des Eskapismus die nicht bloße Zivilisationsflucht darstellt - eine Flucht der Flucht willen. Sondern ein Wechsel der Perspektive und eine Abkehr vom Allzumenschlichen zugunsten eines freieren, naturverbundeneren Selbst.

Aus wissenschaftlicher Sicht bietet sich das Konzept der Bionik an, die Phänomene aus der Natur beobachtet, um Probleme in der Technik zu lösen (siehe dazu auch unseren Artikel BIOLOGIE + TECHNIK = BIONIK). Eine Vorgehensweise mit der schon Leonardo da Vinci vertraut war, der den Flug der Vögel beobachtete, um ein besseres Verständnis für das Prinzip der Aerodynamik zu bekommen. Es ist also garnicht zu weit hergeholt zu behaupten, dass diese Form des Perspektivenwechsels großes kreatives Potential in sich birgt.

Wenn schon nicht das, dann holen uns TFs zumindest aus unserem täglichen Trott heraus. Mal was Neues, Ungewohntes! Und sollte sich daraus ein Fetisch entwickelt: Auch okay! Der Punkt dieses Artikels ist es nicht die Sexualisierung von Kulturgut grundsätzlich zu verteufeln. Man sollte sich halt vor Augen halten, dass auch Andere etwas von der Sache haben wollen, denen es mehr um Inhalte und Diskurs geht. Etwas das für Furries und TFs genauso gilt wie für die Kunst an sich, die oft mehr will als bloß zu gefallen...

#FEEDBACK